|

| Accueil |

| Introduction |

| Trombinoscope |

| Comptes-rendus |

| Activités |

| Topographies |

| Biospéléologie |

| Publications |

| Photographies |

| Humour |

| Livre d'or |

| Liens |

"Biospéléologie dans le Jura"

Jean-Pascal GRENIERSpéléo-Club Lédonien

Les montagnes du Jura se sont formées à la fin de l'ère tertiaire, au cours du Miocène et du Pliocène

(entre 13 et 5 millions d'années avant nous).Il s'agit donc d'une chaîne récente appartenant au même ensemble géologique que les Alpes.

Constitué pour l'essentiel de calcaires plissés et soulevés, le massif jurassien offre un terrain idéal pour la karstification. En

témoigne un nombre considérable de gouffres et de grottes : le seul département du Jura compte plus de 2500 cavités.

Le calcaire s'est déposé à l'ère secondaire dans des mers épicontinentales peu profondes dont la présence s'est prolongée jusqu'au

Paléogène, période d'émersion, de déformation et de karstification. Au Miocène, la mer envahit à nouveau une partie du Jura puis se

retire définitivement. Plissements et soulèvements vont atteindre ensuite leur maximum. Au Quaternaire, le Jura subit l'alternance de

périodes glaciaires et interglaciaires. Il est recouvert à plusieurs reprises par une calotte de glace. La dernière a disparu il y a

environ 15 000 ans, c'est-à-dire tout récemment à l'échelle géologique. Les périodes froides ont été elles aussi favorables à la

karstification : notamment, la libération d'abondantes eaux de fusion à basse température a stimulé le développement des réseaux

souterrains.

La faune cavernicole du Jura se caractérise par :

- - la présence de formes marines qui se sont adaptées aux eaux saumâtres puis au milieu dulçaquicole et qui, lors de l'émersion progressive des terres, trouvèrent refuge au Miocène et au Pliocène dans les milieux aquatiques souterrains ;

- - la présence de formes terrestres thermophiles antérieures aux premières glaciations qui, elles aussi ont trouvé refuge dans les cavités. Cette faune relativement jeune a su s'adapter aux périodes de glaciations du Quaternaire Elle a pu survivre grâce aux espaces non englacés (que nous appellerons " massifs refuges "), présents entre les langues glaciaires issues de la calotte, lesquels, situés à l'aplomb ou à proximité de cavités, ont pu alimenter ces dernières en éléments nutritifs.

- - La présence de formes terrestres et aquatiques qui sont des reliques des périodes glaciaires que le réchauffement climatique postérieur à la dernière glaciation a conduit à se réfugier dans le milieu souterrain plus stable.

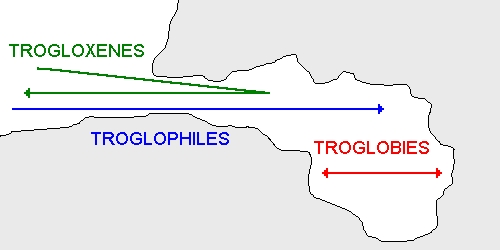

- - les trogloxènes : hôtes occasionnels du milieu souterrain, ils occupent les grottes de façon temporaire mais systématique, soit en raison de leurs biorythmes saisonniers (hibernation ou diapause estivale), soit par " accident ", entraînés par l'eau ou les débris organiques.

- - les troglophiles : espèces utilisant le milieu souterrain pour tout ou partie de leur cycle vital et ayant une affinité élective avec ce milieu mais pouvant se trouver aussi dans les habitats humides et obscurs du domaine épigé (situé au-dessus du sol). Les caractères physionomiques des espèces troglophiles démontrent des prédispositions pour une adaptation au milieu souterrain.

- - les troglobies : occupants permanents et obligés du monde souterrain, ils ne peuvent vivre que dans celui-ci et y

effectuent la totalité de leur cycle vital.

Un certain nombre de caractéristiques adaptatives entraînent de profondes modifications morphologiques, physiologiques, écologique et éthologiques chez ces animaux.

On peut grossièrement classer les animaux cavernicoles en fonction de leur degré de pénétration dans les milieux souterrains. On distingue ainsi :

- Les chiroptères

Le Jura, grâce à sa grande variété géoclimatique possède un peuplement en chauves-souris à la fois important et diversifié. 26

espèces sont recensées dans le massif jurassien sur un total de 31 espèces présentes en Europe.

La plupart des reculées jurassiennes avec leurs grottes offrent des refuges pour les espèces thermophiles : grands et petits murins

(Myotis myotis et Myotis blythi), grands et petits rhinolophes (Rhinolophus ferrumequinum et Rhinolophus

hipposideros), minioptères de Schreiber (Miniopterus schreibersi). Entre 600 et 1000 mètres, les grottes du premier plateau

jurassien abritent l'oreillard brun (Plecotus auritus), la pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus), la sérotine

(Eptesicus serotinus) et la barbastelle (Barbastella barbastellus). Au dessus de 1000 mètres, la sérotine boréale

(Eptesicus nilssoni), espèce boréo-alpine, est très présente.

Les chiroptères sont pour la plupart troglophiles et certaines espèces hivernent ou mettent bas dans le milieu souterrain.

Plusieurs cavités du massif jurassien présentent un intérêt majeur pour les colonies de chiroptères. Dans le département du Jura, la

grotte de Gravelle (commune de Macornay) a été classée en réserve naturelle. D'autres sites sont classés en ZNIEFF ou font partie de la

directive Natura 2000. Le Comité Départemental de Spéléologie du Jura a mis en place des affiches de prévention à l'attention des

spéléologues sur certains sites sensibles.

- Les insectes

- 2.1 Les insectes aptérygotes

Cette sous-classe regroupe des insectes dits primitifs, dépourvus d'ailes quelque soit leur stade d'évolution et au métabolisme simple. La plupart du temps, ces insectes vivent dans le sol ou la litière (ils sont alors endogés), parfois dans le milieu souterrain superficiel et dans les cavités.

- 2.1.1 Les diploures

Insectes endogés ou cavernicoles, ils sont représentés par 3 espèces troglobies sur le massif jurassien : Plusiocampa

sollaudi, Plusiocampa bourgoini et Hystrichocampa pelletieri.

Reliques thermophiles du Tertiaire, leur répartition permet quelques observations relatives à l'extension des glaciers au Quaternaire.

Dans le département du Jura, Jean Colin mentionne Plusiocampa sollaudi dans de nombreuses cavités du Haut Jura. Nous l'avons

également observé dans de nombreuses cavités du Revermont : grotte de Jean Mercier (commune de Cressia), Borne aux Cassots (commune de

Nevy-sur-Seille), grotte de Malcheffroy (commune de Macornay).

- 2.1.2 Les collemboles

- - Pseudosinella vandeli est cité de la grotte du Marais C (commune de Saint-Claude), de la grotte du Marduré à Echallon dans l'Ain (canton d'Oyonnax) et de la grotte de Courtouphle à Matafelon, dans l'Ain.

- - Pseudosinella wahlgreni est cité des gouffres de la Parcelle 15 et de la Parcelle 28 à Viry (canton des Bouchoux).

Ils sont souvent abondants dans les débris ligneux ou le guano et on les rencontre fréquemment dans le milieu cavernicole depuis la

zone d'entrée jusqu'aux zones profondes.

Peu d'espèces sont véritablement troglobies. La plupart des collemboles sont troglophiles et présentent des affinités marquées pour le

milieu endogé.

Les cavités du département du Jura abritent de nombreuses espèces de collemboles. Cette richesse a été démontrée par le recensement de

Jean Colin portant sur les grottes du Haut Jura (27 espèces différentes), par les travaux en systématique de H. Gisin ainsi que par les

nombreuses découvertes effectuées dans le Jura suisse par H. Gisin et P. Strinati.

Les espèces du genre Onychiurus sont généralement considérées comme des reliques glaciaires et on les trouve fréquemment à la

surface des sols humides et sous les pierres à l'étage alpin.

Pseudosinella constitue un genre qui présente des caractéristiques typiques d'une évolution troglobie, avec les espèces

suivantes mentionnées par J. Colin pour le Jura :

- 2.2 Les coléoptères

Les coléoptères troglobies appartiennent aux familles des Trechidae (Trichaphaenops) et des Catopidae (Royerella).

- - Trichaphaenops cerdonicus Abeille, fut découvert dans la grotte de Cerdon, dans le Bugey. Toujours rare, il est connu dans une vingtaine de cavités du Jura méridional. La station la plus septentrionale pour l'espèce se situe à l'extrême sud du département du Jura, dans la grotte des Parchets (commune d'Aromas).

- - Trichaphaenops sollaudi Jeannel, fut découvert dans la grotte des Faux-Monnayeurs, à Mouthier Hautepierre, vallée de la Loue. Il est présent sur les deux rives du Doubs (département du Doubs et Suisse) ainsi que dans la grotte de la Balme d'Epy (canton de Saint-Julien, département du Jura).

Les Trichaphaenops sont des troglobies très évolués et appartiennent, selon R. Jeannel, à la grande série phylétique des

Duvalius venue dans la région tyrrhénienne au Pontien voici environ 7 millions d'années. Cavernicoles anciens, les

Trichaphaenops ont dû pénétrer dans les grottes jurassiennes au Pliocène (environ 5 millions d'années). Les cavités dans

lesquelles ils vivent actuellement leur ont servi de refuges pendant les glaciations.

Ils apparaissent après les crues souterraines dans les zones profondes et chassent sur les parois couvertes d'argiles visqueuses. Ils

disparaissent ensuite et rejoignent le réseau des fentes, dans la zone phréatique qui constitue leur habitat naturel.

Royerella villardi est un Catopidae de la sous famille des Bathysciidae très répandu sur toute l'étendue de la chaîne du

Jura. Troglobie récent, il n'est encore morphologiquement que peu évolué dans son adaptation au milieu cavernicole.

R. Jeannel pense que les Royerella ont dû pénétrer dans les cavités avec l'humus des forêts lors du refroidissement

pré-glaciaire et qu'ils ont pu y subsister durant les grandes glaciations grâce à la présence de massifs refuges ou grâce à un milieu

stable dans les réseaux profonds.

Les glaciations ont certainement décimé une grande partie des populations. Néanmoins, ce coléoptère est très présent dans le Bugey.

Dans le département du Jura, il est fréquent dans les cavités de la Petite Montagne et a été mentionné par Jean Colin sur quelques

grottes du Haut Jura. Plus au nord, nous avons pu l'observer dans la lésine de bois de Prévalot (commune de Fontenu, canton de

Clairvaux-les-Lacs). Enfin, il est signalé dans de nombreuses cavités du Jura suisse jusqu'à la grotte de Lajoux (canton de Berne),

localité la plus septentrionale.

- Les myriapodes

Les myriapodes sont troglophiles et viennent souvent chasser les faunes des entrées de grotte ou les faunes guanobies.

Lithobius lapidicola, mentionné par J.Colin dans de nombreuses grottes du Haut Jura, fait partie de cette faune troglophile.

Un diplopode (mille-pattes) trouvé dans la grotte des Orcières, à Montivernage, dans le département du Doubs, est considéré comme un

véritable troglobie : il s'agit de Andriboreoiulus sollaudi.

- Les arachnides

- 4.1 Les acariens

Les acariens sont, soit des guanobies, soit des parasites temporaires ou permanents des chauves-souris, comme les Ixodes.

Seul le genre Rhagidia est considéré comme véritablement troglobie en raison de l'allongement des membres et de sa

dépigmentation. J. Colin cite une capture dans la grotte des Foules à Saint-Claude. P. Strinati mentionne d'autres espèces du genre

Rhagidia dans le Jura suisse ou français.

- 4.2 Les pseudoscorpions

Les pseudoscorpions troglophiles sont absents du département du Jura, mais pourraient avoir été découverts car J. Colin mentionne la présence du Neobisium gineti dans la grotte du Goulet de la Vouivre à Matafelon dans l'Ain (à quelques kilomètres de Thoirette, dans le Jura) et P. Strinati mentionne la présence du Pseudoblothrus strinati dans plusieurs cavités du Jura suisse notamment dans le canton de Neuchâtel.

- 4.3 Les opilions et les araignées

La plupart des opilions et des araignées sont des troglophiles.

Les parois et les voûtes d'entrée des grottes du Jura sont très souvent fréquentées par les Meta, Nesticus ou

Tegeneria ainsi que par l'opilion Nelima aurantiaca.

Cette faune pariétale lucifuge trouve un abri naturel dans les zones d'entrée des cavités et se nourrit d'autres arthropodes

troglophiles ou trogloxènes (trichoptères, lépidoptères, diptères ou lépismes).

Certaines araignées troglophiles fréquentent volontiers les zones plus profondes à la recherche de nourriture, à l'instar de

Lepthyphantes pallidus (trou de l'Escargot à Saint Claude, récolté par J. Colin) ou Porrhoma sp. (grotte de la Grusse à

Saint-Claude, récolté par J. Colin).

Les genres Leptoneta et Troglohyphantes qui fournissent des araignées troglobies ne sont pas représentés dans le

Jura.

La faune aquatique cavernicole comprend des espèces propres au monde souterrain, dénommées faune hypogée ou stygobie et des espèces entraînées par infiltration dans les cavités mais propres au milieu interstitiel ou aux cours d'eau en surface qu'on appellera faune épigée ou stygophile.

- Les crustacés

Les crustacés sont très majoritairement le groupe le plus représenté dans les eaux souterraines (60 % des espèces).

Ils sont très présents dans les aquifères jurassiens. Leur étude a pu fournir de précieuses informations à la biogéographie.

- 1.1 Les crustacés amphipodes

Les Niphargus colonisent les réseaux aquifères jurassiens.

Au-delà des considérations complexes sur la systématique de ce genre, on retiendra la présence dans le département du Jura de 2 espèces

distinctes : Niphargus virei, répandue dans de nombreuses cavités, principalement dans les zones de basse altitude sur une bande

de territoire allongée Nord-Sud, parallèlement au plissement jurassien et Niphargus rhenorhodanensis, beaucoup plus fréquente

dans les eaux souterraines des cavités du Haut Jura et du Jura méridional.

Ces 2 espèces ne cohabitent que rarement (sauf dans la grotte du Dard à Baume-les-Messieurs).

Selon les hypothèses développées par R.Ginet, les Niphargus, reliques marines, occupaient le pourtour du golfe septentrional des

mers du Miocène correspondant aux bassins du Doubs et de la Saône. En s'enfonçant dans le milieu souterrain et dans les eaux douces,

ils ont pu survivre et s'adapter progressivement à une vie cavernicole.

N. virei a montré une moins bonne adaptabilité que N. rhenorhodanensis aux glaciations du Quaternaire ce qui expliquerait

leur répartition actuelle respective.

- 1.2 Les crustacés isopodes

Ils sont soit terrestres, soit aquatiques.

Les Trichoniscus, cloportes dépigmentés, sont présents dans un grand nombre de cavités jurassiennes.

Trichoniscus mixtus, d'après nos observations, se trouve dans les cavités suivantes : grotte de Malcheffroy à Macornay, grotte

Jean Mercier à Cressia.

Trichoniscus pusillus est signalé de la grotte de la Grusse à Saint-Claude par J. Colin.

D'après A.Vandel, l'aire de répartition des Trichoniscus est manifestement commandée par l'extension des glaciers du Quaternaire.

Il s'agit donc de reliques hygrophiles.

- - Proasellus cavaticus, signalé par J. Colin et le professeur Sollaud de 3 cavités du Haut Jura : la grotte exurgence du Bief Noir à Septmoncel, la grotte des Foules à Saint-Claude et la grotte du Cernois E sur la commune de Choux ;

- - Proasellus valdensis, signalé par P. Strinati de la source de l'Orbe en Suisse ;

- - Proasellus walteri, découvert par R. Gibert et al. à la Source Bleue de Montperreux dans le Doubs.

Parmi les isopodes aquatiques, le Jura possède 3 aselles stygobies :

- 1.3 Les crustacés sphaéromides

Caecosphaeroma virei, endémique du Jura, est présent dans les grottes du Bugey et du Revermont.

Cette espèce stygobie de grande taille est une relique des mers du Miocène et ne possède plus de représentants dans la faune épigée

actuelle. Son aire de répartition suit celle de Niphargus virei. Son proche cousin dans les aquifères bourguignons est le

Caecosphaeroma burgundum.

C. virei a été découvert dans les grottes suivantes du département du Jura : grotte de la Balme à la Balme d'Epy, grotte du Dard

à Baume-les-Messieurs, gouffre du Pré Laurent à Montagna-le-Templier. Nous l'avons également trouvé dans la Borne aux Cassots (Nouveau

Réseau) à Nevy-sur-Seille, la grotte de la Serpentine à Rotalier, la grotte de Malcheffroy à Macornay.

- 1.4 Les crustacés ostracodes

Les ostracodes rencontrés dans le milieu souterrain sont soit des habitants des nappes phréatiques (phréatobies), soit des

commensaux.

Les Candona, crustacés minuscules protégés par une coquille transparente, sont des ostracodes phréatobies.

Sphaeromicola topsenti est un commensal inféodé aux Caecosphaeroma. Il se cramponne sur les parties molles de la face

ventrale de son hôte et partage ainsi sa nourriture.

- 1.5 Les crustacés copépodes

Ils appartiennent au plancton marin et certaines formes souterraines ont une lointaine parenté avec les espèces marines actuelles.

Crustacés minuscules d'une taille inférieure à 1 mm, ils peuplent les eaux souterraines et les nappes phréatiques. Les études récentes

ont démontré que certaines espèces sont propres au milieu interstitiel. Ils tombent par infiltration dans les réseaux souterrains

pénétrables par l'homme. Certains groupes de copépodes sont plus strictement stygobies.

Au côté des 2 grandes familles, les Cyclopoidea et les Harpacticoidea, une troisième famille a dû être créée par les

systématiciens, suite à la découverte de Gelyella monardi, dans les années 1980, au fond d'un réseau aquifère près de Neuchâtel.

P.A. Chappuis a, dès les années 30, étudié les copépodes des aquifères souterrains du Jura suisse et a pu démontrer le caractère

stygobie du cyclopide Graeteriella unisetigera.

Les études menées par le laboratoire d'hydrobiologie souterraine de Lyon ont permis de découvrir la présence de 6 espèces de copépodes

dans la rivière souterraine de la Balme (commune de la Balme d'Epy).

Ceci permet de démontrer la richesse des eaux souterraines du Jura et l'immense travail d'inventaire à réaliser pour avoir une vision

plus précise du peuplement en copépodes de nos cavités.

- 1.6 Les crustacés syncarides

Parmi ces crustacés se trouve le genre Bathynella, présent dans de nombreux réseaux souterrains.

Les bathynelles peuplent la plupart des nappes phréatiques et sont par excellence adaptées au milieu interstitiel. Leur rencontre dans

les réseaux souterrains est, par conséquent, fréquente.

Leurs origines plus anciennes expliquent leur répartition très vaste dans les réseaux souterrains européens. D'après R. Jeannel, les

bathynelles sont les reliques d'une faune dulçaquicole du Carbonifère.

Leur répartition dans les eaux souterraines du Jura reste à préciser.

- Les vers

Les vers plats (planaires) ou annelés (oligochètes, polychètes) n'ont pas encore fait l'objet d'études très détaillées. Des travaux

récents menées par le laboratoire d'hydrobiologie souterraine de Lyon mettent à jour une faune stygobie ou phréatobie importante pour

la famille des oligochètes.

La présence des planaires du genre Dendrocoelum a été mentionnée par J. Colin (grotte des Foules à Saint-Claude) et par le

professeur Sollaud (grottes du Cernois, commune de Choux).

T. Delachaux a révélé la présence de vers polychètes (Troglochaetus beranecki) dans une grotte du canton de Neuchâtel. Ces vers

primitifs sont des survivants des mers du Miocène.

La plupart des vers sont des espèces phréatobies ou des eaux profondes des lacs. Ils n'ont donc pas subi l'influence des glaciations du

Quaternaire.

- Les sangsues

La sangsue Troglota bykowskii est un habitant des aquifères souterrains en voie d'expansion, trouvé dans plusieurs cavités jurassiennes.

- Les mollusques gastéropodes

Les gastéropodes hypogés sont présents dans le Jura, notamment avec le genre Bythiospeum que l'on trouve dans de nombreux

cours d'eau souterrains n'ayant pas été touchés par les influences destructrices des glaciations.

Les études réalisées par R. Bernasconi démontrent la présence de Bythiospeum sp. dans de nombreuses résurgences et cours d'eau

souterrains des départements du Jura et du Doubs. Les régions où se trouvent des Bythiospeum correspondent aux zones submergées

pendant l'extension maximale des mers au Miocène.

Nous avons récolté des Bythiospeum dans les cavités suivantes du département du Jura : borne aux Cassots à Nevy-sur-Seille,

caborne de Chambly à Doucier, grotte de Malcheffroy à Macornay, grotte-résurgence de la Fraîte à Soucia, grotte de la Gizia à Cuisia.

- Faune de la zone éclairée

- - les parois rocheuses

- - les mousses des entrées

- - les débris organiques et le guano

Il existe aux entrées de grottes 3 types de biotopes :

La zone éclairée est très variable et les entrées de grottes ne sont pas homogènes au point de vue morphologique, selon qu'il s'agisse d'une galerie à l'horizontale avec plus ou moins grande ouverture ou de l'entrée d'un puits.

- Les associations pariétales

Les parois rocheuses abritent une faune assez constante et bien caractérisée.

Ces associations pariétales se rencontrent sur les parois ou les voûtes nues et humides entre la zone éclairée et la zone de pénombre

où la lumière ne pénètre plus.

- - les opilions Nelima aurantiaca ;

- - les araignées Meta menardi et, moins fréquente, Meta merianae ; Nesticus cellulanus ;

- - les lépidoptères Geometridae Triphosa dubitata et, moins fréquent, Triphosa sabaudiata ; la noctuelle Scoliopteryx libatrix ;

- - les coléoptères Catopidae du genre Choleva ;

- - les hyménoptères Ichneumonidae du genre Amblyteles ;

- - les diptères avec un grand nombre d'espèces de mouches et de moustiques ;

- - les trichoptères appartenant aux genres Stenophylax, Mesophylax et Micropterna ;

- - quelques thysanoures, notamment du genre Machilis.

Les espèces les plus fréquentes dans le Jura sont les suivantes :

Certaines espèces sont des troglophiles qui vivent en permanence dans cette zone. C’est le cas, notamment pour les araignées et

certains diptères.

D'autres espèces se trouvent de façon temporaire dans les entrées des cavités, pour différentes raisons et peuvent être considérées

comme des trogloxènes. Les lépidoptères viennent chercher une atmosphère humide et calme ; les trichoptères et les coléoptères du genre

Choleva viennent effectuer une diapause estivale ; les opilions, les thysanoures et un grand nombre de diptères viennent

trouver un refuge pendant l'hiver.

- Les mousses de entrées

La faunule dite muscicole est constituées par des vers, des tardigrades, des isopodes terrestres, des gastéropodes et des collemboles. Ces animaux constituent des proies pour de nombreux prédateurs de la famille des arachnides, des myriapodes ou des insectes coléoptères.

- Les détritus organiques et le guano

Dans les débris accumulés en bas des gouffres ou des puits inclinés, à l'occasion de crues importantes ou d'autres phénomènes, un

certain nombre d'organismes trogloxènes se retrouve piégé dans les cavités.

Au bas des gouffres, les débris végétaux concentrent une faunule venue de l'extérieur et de l'intérieur de la cavité. Ces débris

attirent un grand nombre de collemboles, isopodes terrestres et oligochètes dont se nourrissent les prédateurs arachnides, myriapodes

ou coléoptères.

Les amas de guano des chauves-souris attirent les coprophages et détritivores, notamment des collemboles, diploures, diptères et acariens. Cette faunule attire à son tour les prédateurs, notamment les coléoptères carabidés et staphylinidés (Quedius mesomelinus est un prédateur très fréquent des entrées de grotte du Jura), les scolopendres et les arachnides.

Le massif jurassien est une terre d'élection pour la biospéléologie, depuis Armand Viré au XIX° siècle jusqu'au laboratoire

d'hydrobiologie souterraine de Lyon et ses recherches sur le Jura méridional, en passant par d'illustres figures de la biospéléologie :

le professeur Jeannel, le professeur Sollaud, P-A. Chappuis avec ses recherches sur le Jura neuchâtelois et bernois, R. Ginet avec

notamment ses études sur la biologie des Niphargus.

Jean Colin, spéléologue et homme curieux de nature se pose en biologiste amateur passionné et éclairé et correspond avec les illustres

chercheurs de son époque. Ses découvertes sur les cavités du Haut Jura, ont permis de faire progresser la connaissance de la

répartition de nombreuses espèces.

Le Jura recèle encore très certainement de nombreux trésors pour les biospéléologues amateurs. De nouveaux terrains de recherche voient

le jour : les travaux de systématique et de prospection portent actuellement sur des familles mal connues : par exemple, les mollusques

gastéropodes des réseaux aquifères souterrains ou les vers oligochètes avec de nombreux représentants cavernicoles.

Parallèlement, des outils se mettent en place pour affiner et synthétiser les recherches multiples. La base de données Pascalis,

élaborée par le laboratoire d'hydrobiologie souterraine de Lyon, permet de recenser depuis 2002, l'ensemble de la faune aquatique

souterraine française avec cohérence. Elle permet d'ouvrir la voie vers de nouveaux travaux de recherche en biogéographie et valorise,

par exemple, une partie de l'inventaire de Jean Colin, en attendant son équivalent pour la faune terrestre cavernicole.